詳細は刊行物一覧をご覧ください。

ニュース一覧

木曜定例研究会(通称:定例研)の2025年度秋学期は10月2日から始まります。

★★★2025 年秋学期の木曜定例研究会は下記の通りです。18:30~20:00★★★

会場:同志社大学新町キャンパス渓水館1階会議室

【1223回】10月2日 発掘調査など報告①

【1224回】10月9日 発掘調査など報告②

【1225回】10月16日 肥後弘幸「鉄とガラスで栄えた弥生時代の近畿北部」

【1226回】10月23日 塚田良道「江田船山太刀図像の研究」

【1227回】10月30日 宇垣匡雅「楯築墳丘墓を読み解く」

【1228回】11月6日 卒論発表①杭野凌空

卒論発表②野邊紫月

【1229回】11月13日 卒論発表③野田桜子

水ノ江和同「韓国レポート総括」

【1230回】11月20日 千葉豊「縄文土器研究の未来を展望する」

【1231回】12月4日 修論発表①叶井 陽

【1232回】12月11日 修論発表②石田 蓮

【1233回】12月18日 修論発表③松原諒汰

【1234回】1月8日 大学院生発表①前田萌香

大学院生発表②山本実慶

【1235回】1月15日 未定

2023年の夏期「塚穴古墳群」の第4次発掘調査は9月19日に終了しました

考古学研究室の夏期発掘調査は、塚穴古墳群(京都府木津川市南加茂台・塚穴公園内)の第4次調査は、9月19日をもって終了しました。発掘調査成果については、添付の現地説明会資料をご覧ください。

塚穴古墳群の発掘調査は、来年2月の第5次発掘調査が最後であり、その目的は以下の5点です。

① 1号墳羨道の構造確認と、石室・羨道の実測図完成

② 1号墳東側の溝(堀切)の有無確認(墳丘規模確認)

③ レーザー探査で存在が想定された2号墳の石室確認

④ 地形測量図の補足→全体図の完成

⑤ 現地説明会に際して参加者全員に石室内に入っていただく

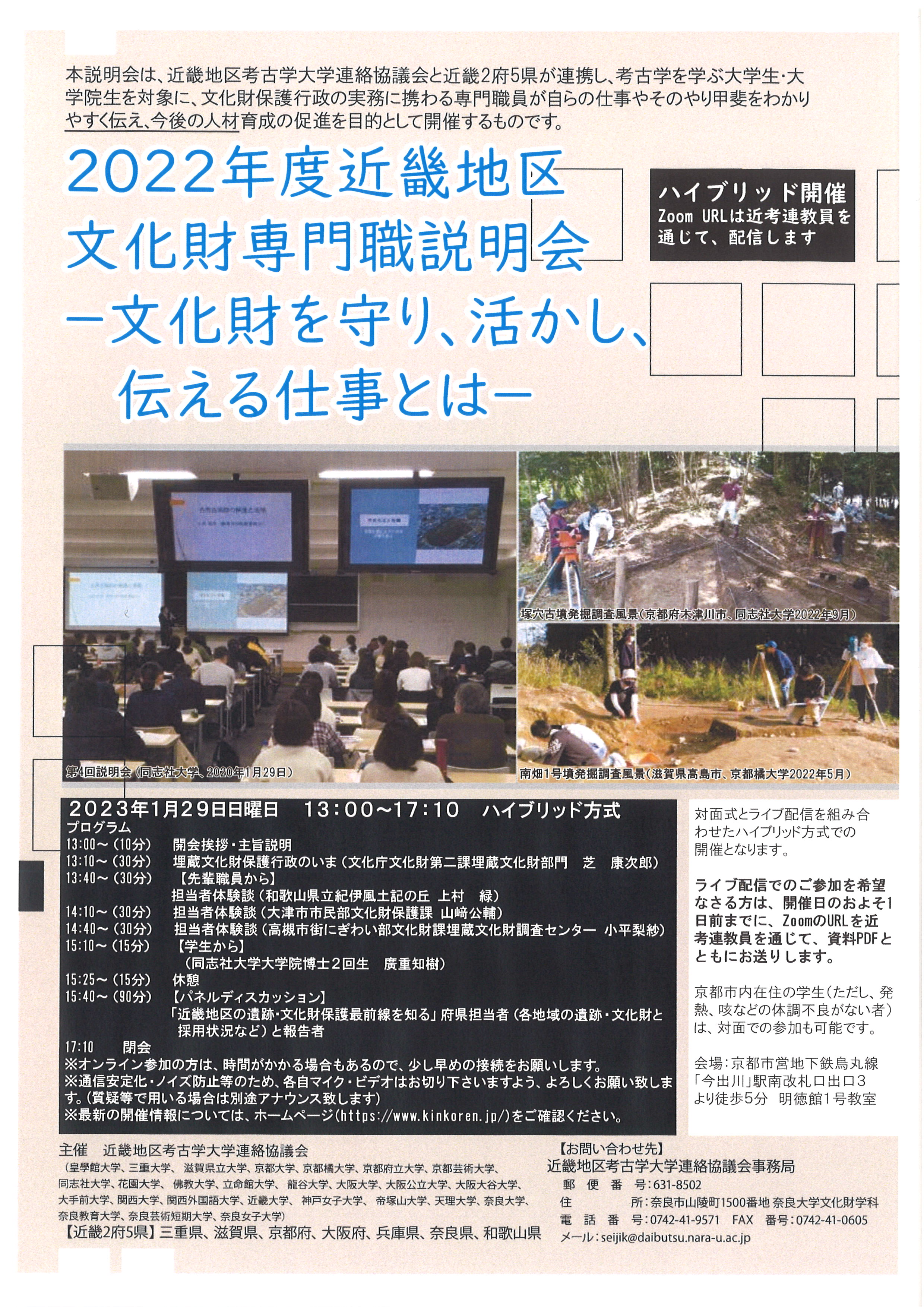

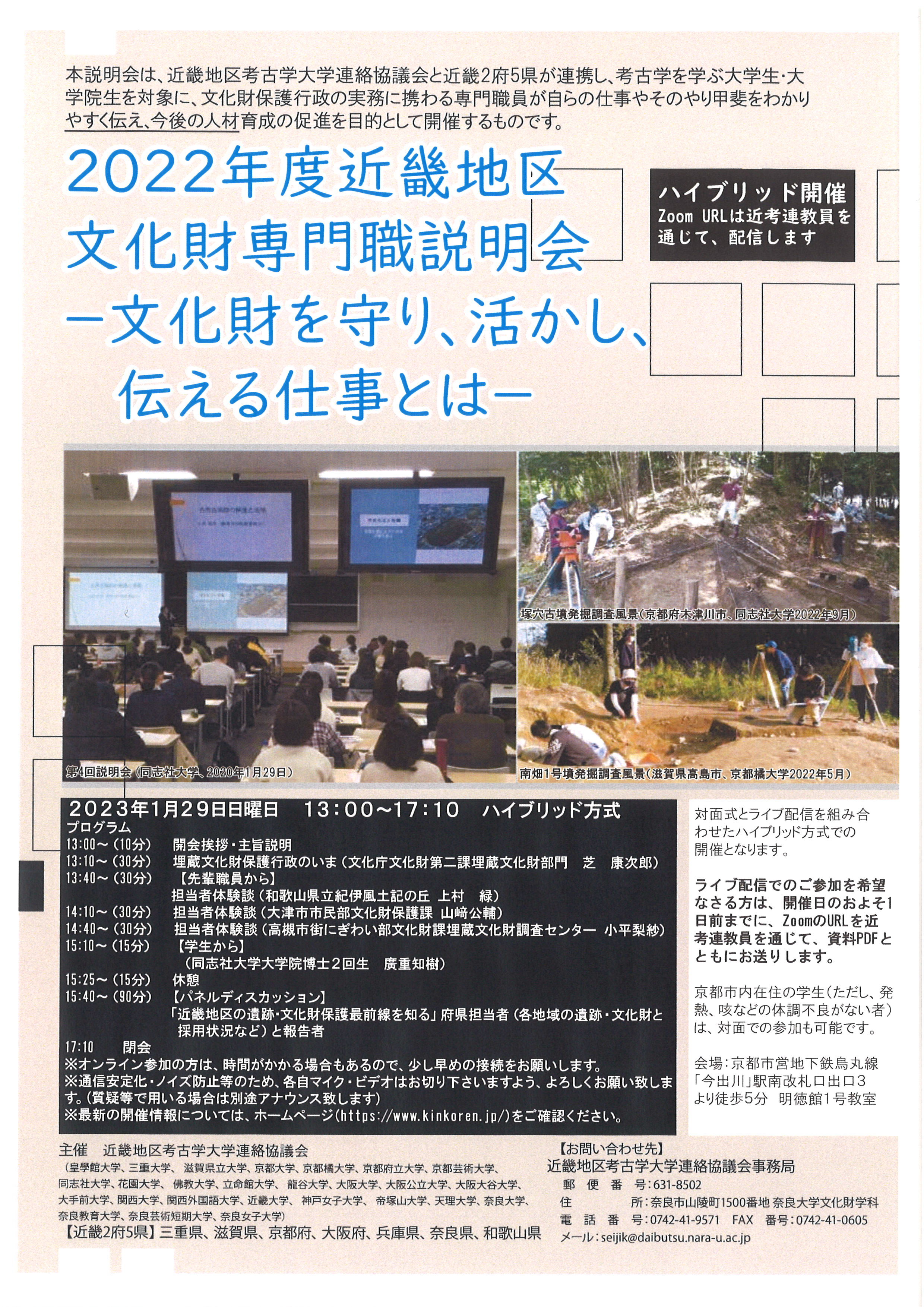

近畿地区大学考古学連絡協議会

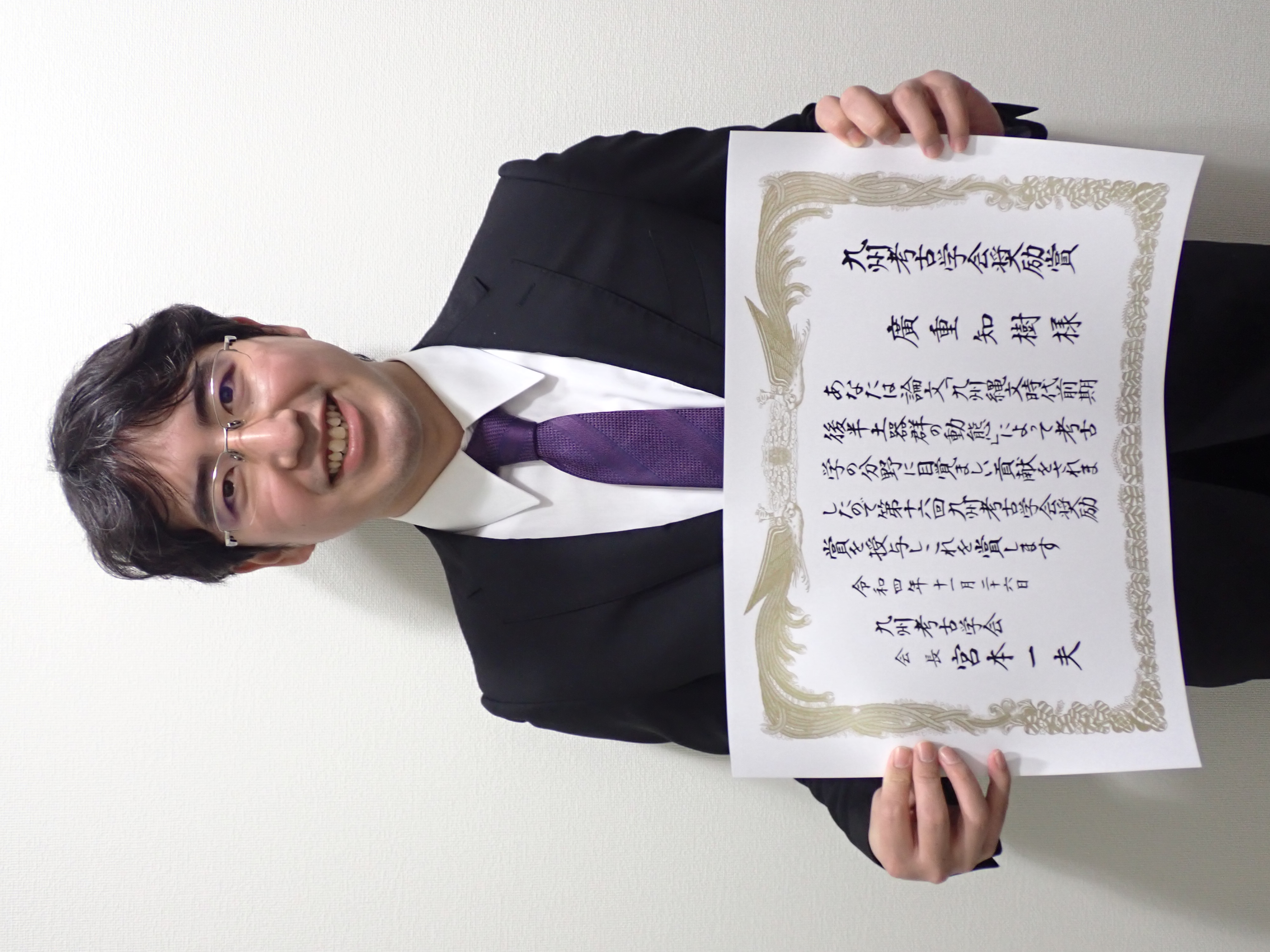

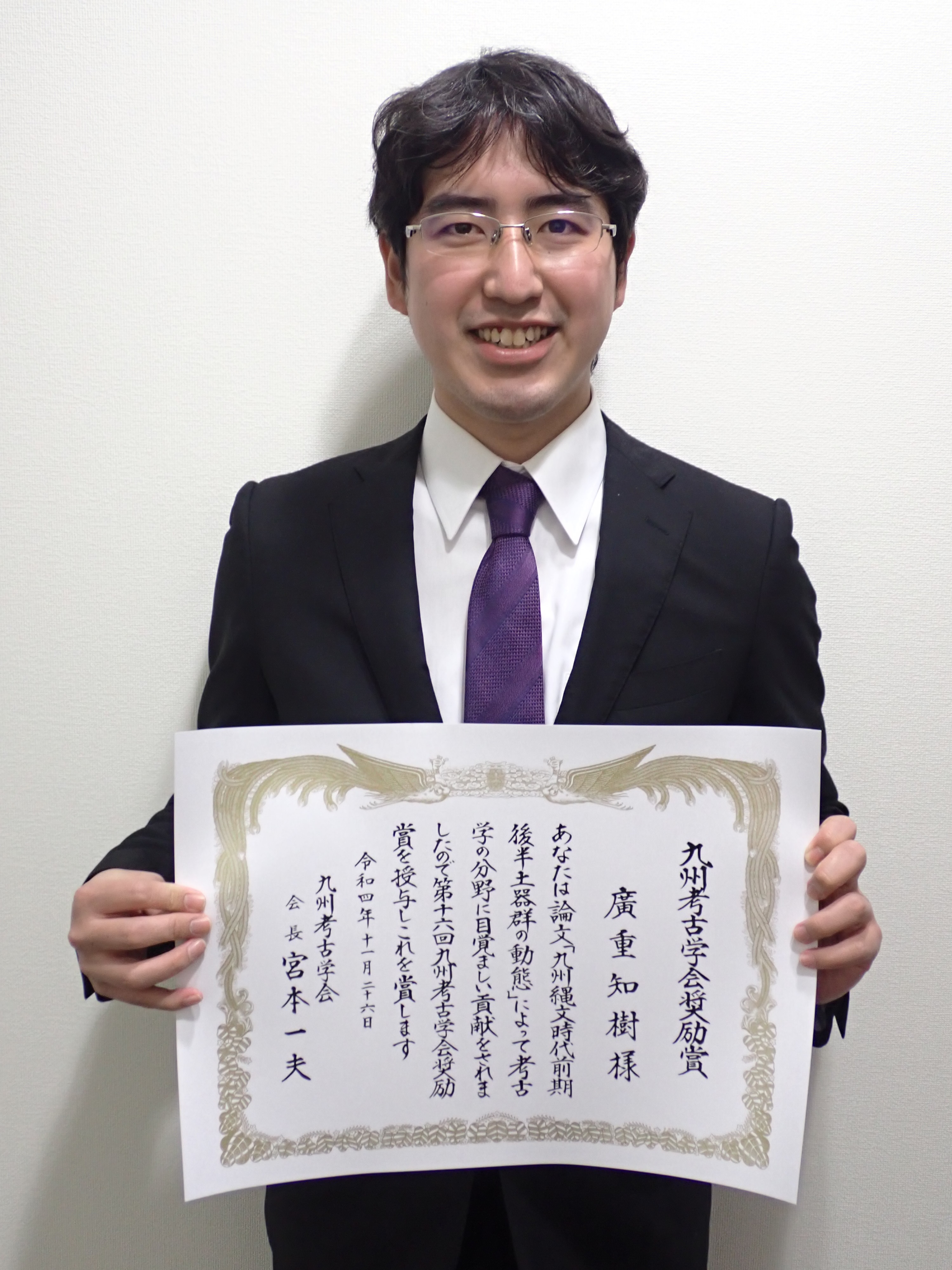

大学院生の廣重知樹さん(博士2回生)が九州考古学会奨励賞を受賞しました。

2022年11月28・29日に開催された、九州考古学会総会において、文学研究科文化史学専攻(博士後期課程2回生)の廣重知樹さんが「九州考古学会奨励賞」を受賞しました。

九州考古学会は1930(昭和5)年に創設された、日本の考古学学界では最古級に属する歴史ある学会です。本賞は、機関誌『九州考古学』に投稿された論文のうち、内容が優れ将来も期待される35歳以下の執筆者(会員)に授与されます。

廣重さんの受賞論文「九州縄文時代前期後半土器群の動態」は、『九州考古学』96号(2021年11月)に投稿されたもので、縄文時代前期後半(約6,000年前)の西日本における縄文土器の広域的編年に関する研究です。これまでこの分野では、地域編年研究が主流でした。しかし今回、意欲的に広域的な編年研究に初めて取り組み、従来不明であった年代的な併行関係を明らかにしたことが評価されました。

★2022年度九州考古学会総会における九州考古学会奨励賞授与式の様子★

★左:廣重さん 右:宮本一夫会長(九州大学教授)★

古代学研究会の例会案内

【古代学研究会4月例会】

日時 :2024 年4月 20 日(土)18 時 00 分~20 時 30 分

会場 :大阪市教育会館(旧アネックスパル法円坂 名称が変更となりました)

3階1号室(大阪市中央区法円坂1丁目 1-35)

テーマ:「準構造船の出土部材から考える」

発表①:「弥生・古墳時代における準構造船の基礎的研究」

宮原千波(総合研究大学院大学 博士課程(2024 年度入学予定))

内容:弥生・古墳時代に登場・普及した準構造船は、東アジア木造船舶史に

おける画期として注目される。これまでに出土した準構造船部材には、

未だ、その全体像を明らかにする良好な資料が確認されていない。そ

のため、主に準構造船を模した船形埴輪に着目して、構造の復元など

が行われてきた。発表では、特に準構造船の出土部材に焦点を当て、

船体構造および技術についての検討を行う。

発表②:「河内湖周辺地域出土の船関連資料」

塚本浩司(公益財団法人 大阪府文化財センター)

内容:大阪、特に河内湖周辺は、準構造船など船関連資料が数多く出土する地

域である。ほとんどが再利用された断片となっているが、古代船の姿を

探る数少ない手がかりとなる。発表では、弥生時代から古代までの出土

品から船の規模や規格を推定する。さらに出土遺構や遺跡立地も考慮に

いれて使用場所や目的について考えてみたい。

司会:林 日佐子

開催方法:事前予約なしで、ご参加頂けます。

参加費(資料代):一般 600 円、学生 400 円

古代学研究会

HP:ttps://kodaigaku.wp.xdomain.jp/

E-mail: kodaigakukenkyukaireikai@yahoo.co.j

本学1987年度生・大道和人さんが博士(文化史学)の学位を取得しました

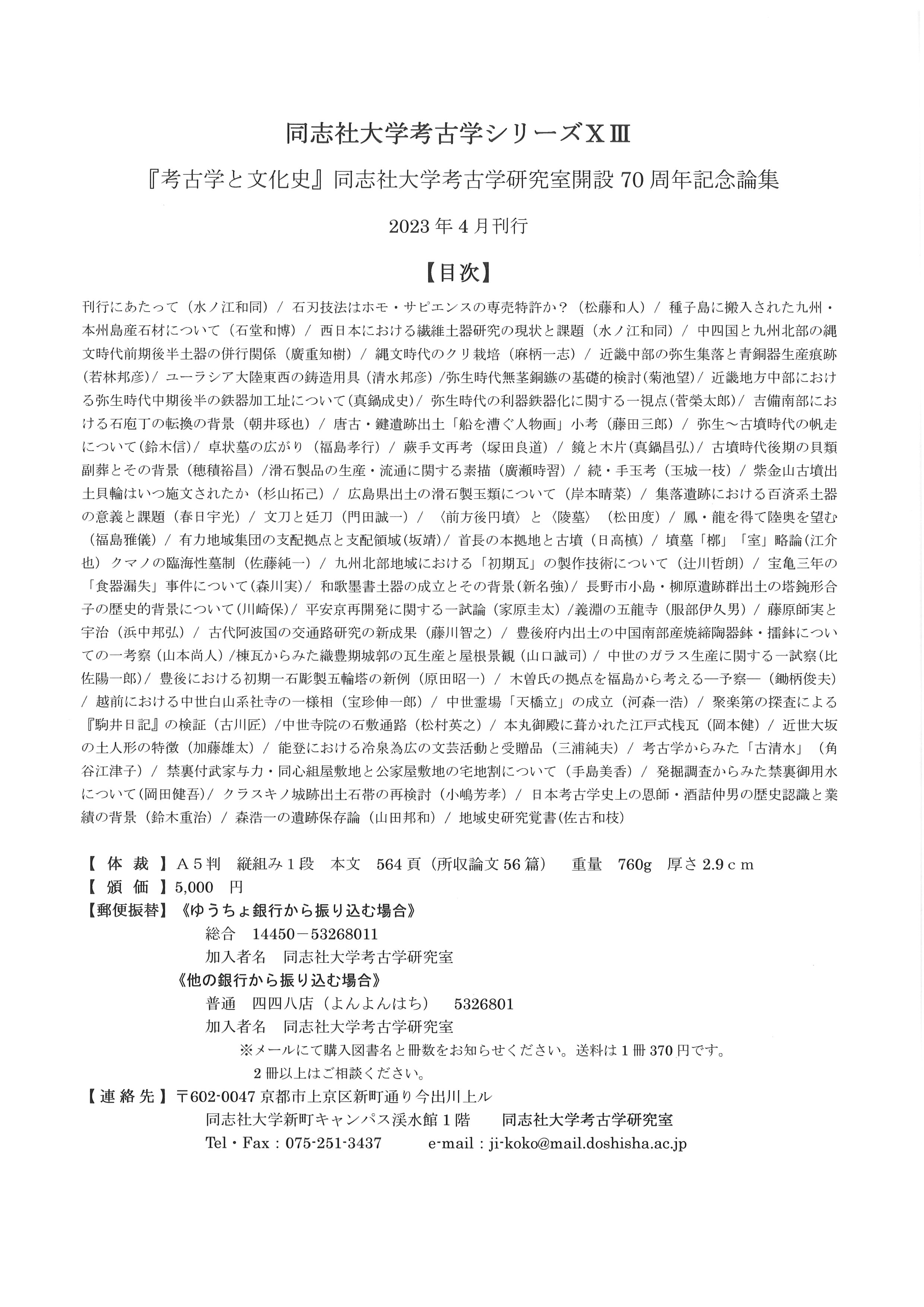

同志社大学考古学研究室開設70周年記念論集13『考古学と文化史』刊行しました!

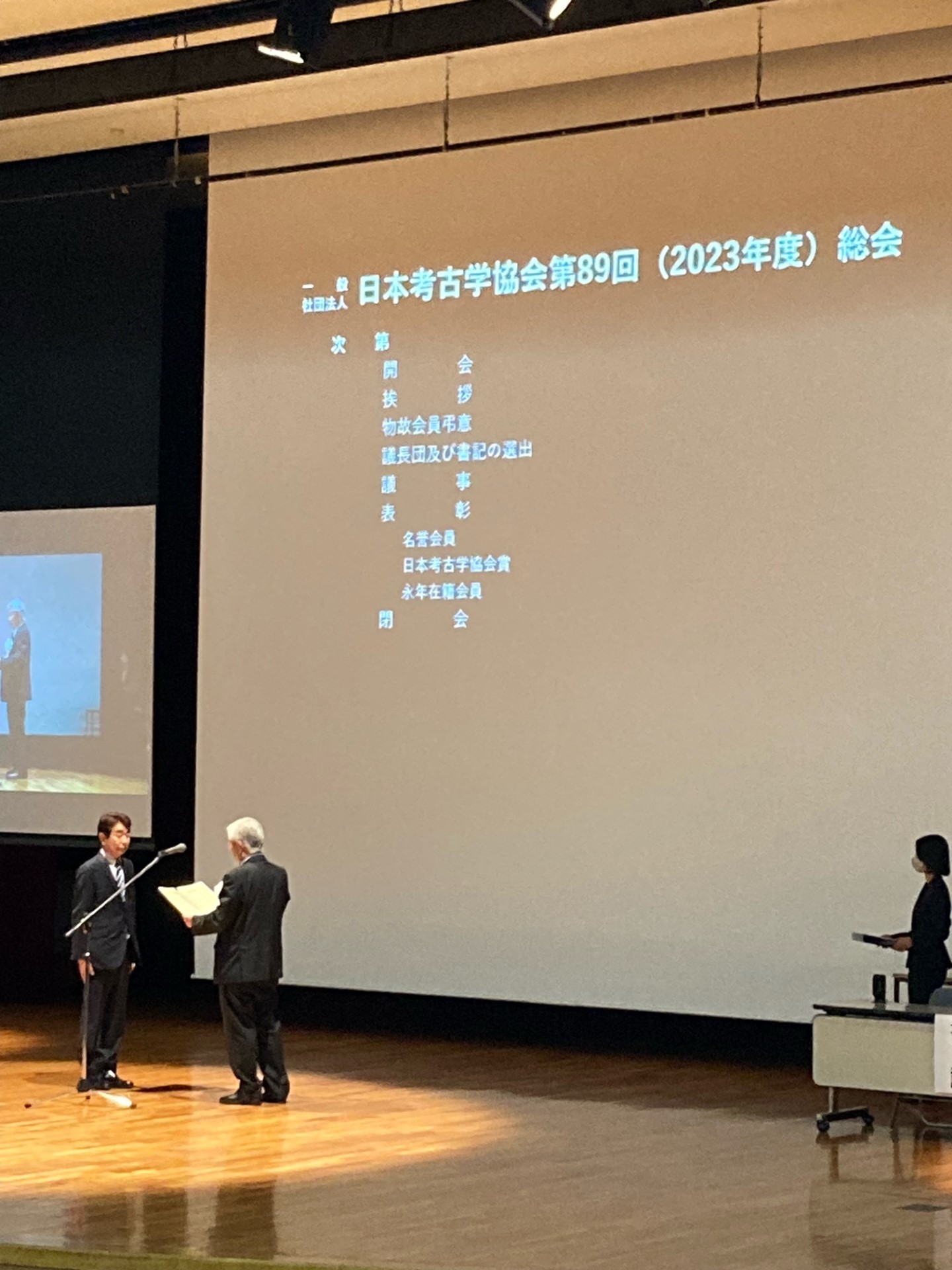

本学1978年度生・門田誠一さん日本考古学協会大賞を受賞

同志社大学考古学研究室開設70周年記念祝賀会6月3日に開催しました!

去る6月3日(土)、本学寒梅館(旧学生会館)の7階レストランにて、同志社大学考古学研究室開設70周年記念祝賀会を開催しました。OB46名、学生17名、合計63名が参加。初代教員酒詰仲男先生のお弟子さん6名も参加。冒頭に1957年度生の白石太一郎先生の考古学研究室開設当時の思い出話の後、1966年度生の松藤和人先生による乾杯のご発声をいただきました。会場では、懐かしい同級生や先輩・後輩の語らいで笑い声が絶えませんでした。途中、歴史資料館主催の考古学研究室替え歌集も披露されて盛り上がりました。学生にとっては、大先輩方の勢いに圧倒された感じでしたが、本学考古学研究室の歴史と伝統を感じ、考える良い機会になったようです。

本学2001年度生の清水邦彦さんが博士学位を授与されました

「森浩一先生ご逝去10年を偲ぶ会」を開催しました

森浩一先生がご逝去(2013.8.6)されて今年で10年。考古学研究室の卒業生や奥様をはじめご親族など関係者約70名が集まり、森先生時代の想い出に浸りました。本学歴史資料館でも森浩一コレクションの整理が進み、それも踏まえ今回は大きな区切りとなります。森浩一先生の在任期間は1965年9月から1999年3月までの33年7ヶ月。その間、約120名の卒業生が考古学・埋蔵文化財の世界に進みました。今回、その半数の方々が集まり、久々の再会や懐かしい話に花が咲きました(会場:リーガロイヤルホテル京都)。

2024春の遠足

6月16日(日)は、恒例の秋の遠足でした。今回は、2019年に世界文化遺産に登録された大阪府堺市の百舌鳥古墳群。朝9:00に南海電鉄中百舌鳥駅を出発し、御廟表塚古墳→定の山古墳→ニサンザイ古墳→御廟山古墳→いたすけ古墳→ミサンザイ古墳→七観音古墳→グワンショウ坊古墳→大山古墳→丸保山古墳→永山古墳→田出井山古墳、の行程。この日は晴天で高温。特に11:00から15:00の4時間はずっと30℃。流石に暑かったですが、全員熱中症になることもなく、脱落者もなく、百舌鳥古墳群のほぼすべて22,000歩で無事に踏破しました。今回は大阪府文化財センターの廣瀬時習さん(1988年度生)にもご参加いただき一つ一つの古墳の特徴や歴史的意義、さらには古墳の見方などについても多くのご教示をいただきました。今回は1回生も4名参加。初めての巨大古墳群に圧倒されつつ、先輩方の説明に耳を傾け、考古学の面白さを各自なりに感じたようでした。画像はトップページをご参照ください。

塚穴古墳群第5次発掘調査終了しました。

塚穴古墳群の第5次発掘調査、最終発掘調査は2024年2月29日に終了しました。現時点における最終的な発掘調査成果は、以下の通りです。大学が行う学術目的調査としては、それなりの成果を得ることができたと考えます。

✷墳形は方形(方墳)であることが確定した。

✷規模は墳丘については、南北約20m、東西約23m。

✷墳丘の北側と東側を区切る溝(堀切)の幅は約5m、深さ0.8mで、

ほぼ「L字」状を呈するが、角は隅丸。

✷出土土器は7世紀前半(TK217)。

✷石室は縦(南北)3.5m、幅(東西)2.3m、高さ2.5m。

✷石室は南東隅を除き、12~13世紀にほぼ全面が再利用される。

✷2号墳はレーザー測量に符合する場所で石室の側壁を確認。

石室構造は以前の報告通りおそらく片袖の横穴式石室。

今後は、この秋の刊行に向けて、総括報告書の作成を進めます。

事実報告はもちろん、参加した学生全員に、何らかの形で少しでも

論考編の執筆を進める所存です。

福岡巡検2024.9.18-20

考古学研究室では9月18~20日の2泊3日で、福岡県内の主要遺跡・博物館巡りを実施しました。行程は以下の通りです。

【18日】福岡市博物館→元寇防塁(西新・百道)→鴻臚館跡

【19日】太宰府天満宮→九州国立博物館→梅ヶ枝餅→レンタサイクルで大宰府史跡群(観世音寺跡・太宰府政庁跡・水城跡)→九州歴史資料館

【20日】伊都国歴史博物館→井原1号墳→三雲南小路→平原→一貴山銚子塚古墳→釜塚古墳→牧のうどん本店→新町支石墓群→志摩町歴史資料館→志登支石墓群

かなりの強行軍と厳しい残暑で学生もバテ気味でしたが、無事故・怪我なし・体調不良なしで、乗り切ることができました。この巡検で、考古学にさらに興味・関心が深まることを期待します。

本学1988年度生の廣瀬時習さんが博士学位(文化史学)を取得しました。

本学考古学研究室1988年度生の廣瀬時習さん(現.大阪府文化財センター)が、『玉からみた弥生・古墳時代の社会』で9月28日に学位が授与されました。内容は弥生・古墳時代の社会構造の内容とその変遷について、玉の生産技術、生産体制、流通、使用状況などを通じて分析・復元するものです。

日々の通常業務があるなか、平日業務後の5時以降と休日を使ってのおよそ30年に及ぶ地道な研究の集大成として、この博士学位があります。研究を継続することの大変さと大切さが詰まった博士論文です。

廣瀬さん、本当におめでとうございました。廣瀬さんの博士学位取得は、本学考古学研究室の誇りであり、後輩にとっての憧れと目標になります。どうぞ今後とも、素晴らしい研究の継続を期待します。

定例研1,200回記念事業

『加茂塚穴古墳群』発掘調査報告書刊行!

考古学研究室が2022年春から5次に亘って発掘調査を実施していた京都府木津川市の加茂塚穴古墳群の発掘調査報告書が刊行されました。7世紀前半代の一辺20mの大形方墳の発掘調査報告書です。1冊1,000円(送料別)で頒布しています。

2025年春学期の定例研ラインナップ

★★★2025 年春学期の木曜定例研究会は下記の通りです。18:30~20:00★★★

会場:同志社大学新町キャンパス渓水館1階会議室

【1210回】4月17日 《発掘調査など報告会》

①長岡京・井ノ内遺跡(長岡京市) 山本実慶(修士1回生)

②犬王遺跡(宮崎県都城市) 橋口 碧(学部3回生)

③九州縄文研究会報告 山島実子(学部3回生)

④九州歴史資料館での整理作業報告 千代島優(学部2回生)

【1210回】4月24日 若林邦彦「弥生・古墳時代の集落立地・増減は気候変動と相関するか」

(1986年度生 同志社大学歴史資料館)

【1210回】5月 8日 手嶋美香「京都盆地の旧石器-京都御苑出土の黒曜石製石器を中心として-」

(大学院1999年度生 城陽市歴史民俗資料館)

【1210回】5月15日 井川瑞季「平安時代の硯とその変遷」(2018年度生 京都府)

【1210回】5月22日 大本朋弥「舞鶴市アンジャ島遺跡出土の大型磨製石斧について」

(2006年度生 兵庫県)

【1210回】5月29日 春日宇高「信州飯田の考古学」(2010年度生 飯田市)

【1210回】6月 5日 《新刊紹介》

①山本実慶(修士1回生) 下垣仁志『前方後円墳』(吉川弘文館)

②前田萌香(修士1回生) 小笠原好彦『奈良時代の大造営と遷都』(吉川弘文館)

【1210回】6月12日 濱貴和子「中世墓において和鏡を副葬される被葬者の評価

-西日本と東日本の比較から-」(2017年度生 京都府)

【1210回】6月19日 浜中邦弘「室町時代上京の様相

-近年の発掘調査成から考える-」(1989年度生 同志社大学歴史資料館)

【1210回】6月26日 柴田将幹「土器からみた奈良盆地の“弥生化”」(2008年度生 田原本町)

《卒論・修論に向けて》

【1210回】7月 3日 野田桜子(学部4回生) 野邊紫月(学部4回生)

【1210回】7月10日 杭野凌空(学部4回生) 叶井 陽(修士3回生)

【1210回】7月17日 石田 蓮(修士2回生) 松原諒汰(修士2回生)

同志社大学考古学シリーズ14『考古学と文化史2』刊行しました!

同志社大学考古学シリーズ14『考古学と文化史2』を刊行しました。1冊4,000円で頒布します(送料別)。

ご入り用の方は、考古学研究室までご連絡ください。なお、内容(目次)は下記の通りです。

刊行にあたって (水ノ江 和同)…(1)

古植生からみたAT下位石器群の特徴に関する一試論(面 将道)…1

北陸地方における刃部磨製斧形石器の石材について

―透閃石岩(ネフライト)はどこで採取したか―(麻柄一志)…9

京都盆地の旧石器時代遺跡

―いわゆる地山の性格について―(手島美香)…23

ある石器製作者による瀬戸内技法の模倣(長屋幸二)…35

五色台から金山へ ―石材利用の変化とその背景―(朝井琢也)…45

遺跡の引き算の概念と実例(廣重知樹)…57

縄文時代中期末葉“北白川C式土器”の研究

―文様帯構成の分析による編年の再検討―(松原諒汰)…69

石製装身具の再加工と再利用(水ノ江 和同)…81

準構造船の出現期について ―アイヌ民族例も援用して―(鈴木 信)…91

西播磨地域における凸帯文土器の特質(春名英行)…103

清水風遺跡出土の「盾と戈をもつ人物」画から見る弥生祭場の風景(藤田三郎)…115

弥生時代定義にみる文化/社会区分の相克と困難な選択肢(若林邦彦)…129

鉛同位体比からみた外縁付紐2式の銅鐸群(清水邦彦)…141

有鉤銅釧の製作時期・鋳型鋳造に関する一考察(叶井 陽)…153

弥生時代の石製鍛冶具に関する考察

―淡路市所在五斗長垣内遺跡・舟木遺跡出土資料の検討から―(菅 榮太郎)…165

卓状墓の広がり(二)(福島孝行)…177

種子島における弥生時代から古墳時代並行期の石器につい(石堂和博)…187

鍵手文と縦横帯交差文(杉山拓己)…199

神宮創祀に至る在地構造の変革 ―多気郡域の帆立貝式古墳の再評価―(穂積裕昌)…211

安芸・備後地域におけるヒスイ製勾玉副葬をめぐる一様相(岸本晴菜)…223

石棺の埋納 ―古墳時代前期~中期前半の刳抜式石棺について―(真鍋昌宏)…233

韓半島における大型送風管の製作技法について

―「輪台技法」としての認識と技法の復元・意図をめぐって―(辻川哲郎)…245

下げ美豆良と上げ美豆良(日高 慎)…257

古墳時代鉄器副葬の地域性に関する検討

―滋賀県安養寺古墳群と妙見山古墳群の渡来系鉄器の導入をめぐって―(槇 和泉)…269

古墳時代の「水屋」 ―囲形埴輪の評価をめぐって―(松田 度)…281

埴輪に描かれた馬 ―飯田古墳群における馬匹文化の一例―(春日宇光)…293

太鼓形埴輪の型式学的検討(柴田将幹)…305

古墳時代ガラス玉の製作技法(福島雅儀)…317

北へ向かう毛野の古墳文化(深澤敦仁)…329

火雨塚古墳の基礎的検討(佐藤純一)…341

倭鍛冶・韓鍛冶の文化史学的研究

―生駒山地西麓における古墳時代後期の鍛冶操業―(真鍋成史)…353

葡萄唐草文軒平瓦の再検討(服部 伊久男)…365

恭仁宮大極殿院平面プランの復元とその評価(古川 匠)…377

古墳その後 ―素描―(浜中邦弘)…389

播磨北西部における古代鉄生産 ―技術系譜と背景―(大道和人)…399

延暦年間の信濃国高句麗人賜姓記事の考古学的研究(川崎 保)…411

古代の手洗と洗盤(森川 実)…423

中世都市見付のもう一つの姿を考える ―予察―(鋤柄俊夫)…435

博多遺跡群周辺における古代から中世のガラス資料について(比佐 陽一郎)…447

宝篋印塔と納経(原田昭一)…459

和鏡のもつ意味 ―出土遺構の違いから考える―(濵 喜和子)…471

水中遺跡の「一括性」 ―陸上遺跡基準資料との比較検討―(石田 蓮)…483

中世霊場「天橋立」の再編 ―十四世紀前半を中心に―(河森一浩)…495

信長死後の安土城造瓦集団についての一考察(山口誠司)…505

戦国期の平泉寺と朝倉氏の関係(宝珍 伸一郎)…519

地形環境からみた摂津国中島の中世城館

―野田・福島合戦における利用に着目して―(岡本 健)…531

中世後期~近世の瓦灯(燈)について(堀 寛之)…543

豊後府内に搬入された手づくね成形土師器皿について(山本尚人)…551

二尊院所蔵の位牌についての一考察(井上智代)…565

二条家邸跡出土の江戸の土人形について(加藤雄太)…577

出土京焼研究の方法(一)平碗の属性 ―文様を中心として―(角谷 江津子)…585

魏志倭人伝における哭泣の意味(門田誠一)…597

熨人略考

―火熨斗の挿柄台と漢~西晋期における服装史・布帛史の一側面―(江 介也)…611

ソンマ・ヴェスヴィアーナ在ローマ時代遺跡出土石臼の設置場所(反田実樹)…623

人文知と考古学・考古学者 ―森浩一の著作と1970年代―(今尾文昭)…635

天皇陵古墳の名称問題(山田邦和)…647

考古学史に見る遺跡保存の取り組みと課題

―少子高齢化・人口減の時代に改めて考える―(鈴木重治)…659

地域史を実感するためのスローサイクリング(藤川智之)…673

2025年9月・韓国巡検

2025年9月3~5日、韓国巡検を実施しました。9月3日は金海市の国立金海博物館→大成洞古墳群・博物館、9月4日は釜山広域市の東三洞貝塚発掘現場視察→福泉洞古墳群・博物館→釜山大学校博物館、9月5日は国立日帝強制動員歴史館→釜山博物館。その後は慶州や木補など、自身の研究に応じた博物館や遺跡を訪問しました。9月4日の夜は、釜山大学校人文大学考古学科の教員や学生16名と遅くまで中身の濃い交流を続けました。