【えび~な探検隊】

「笑って学んだ、世界一周旅行」

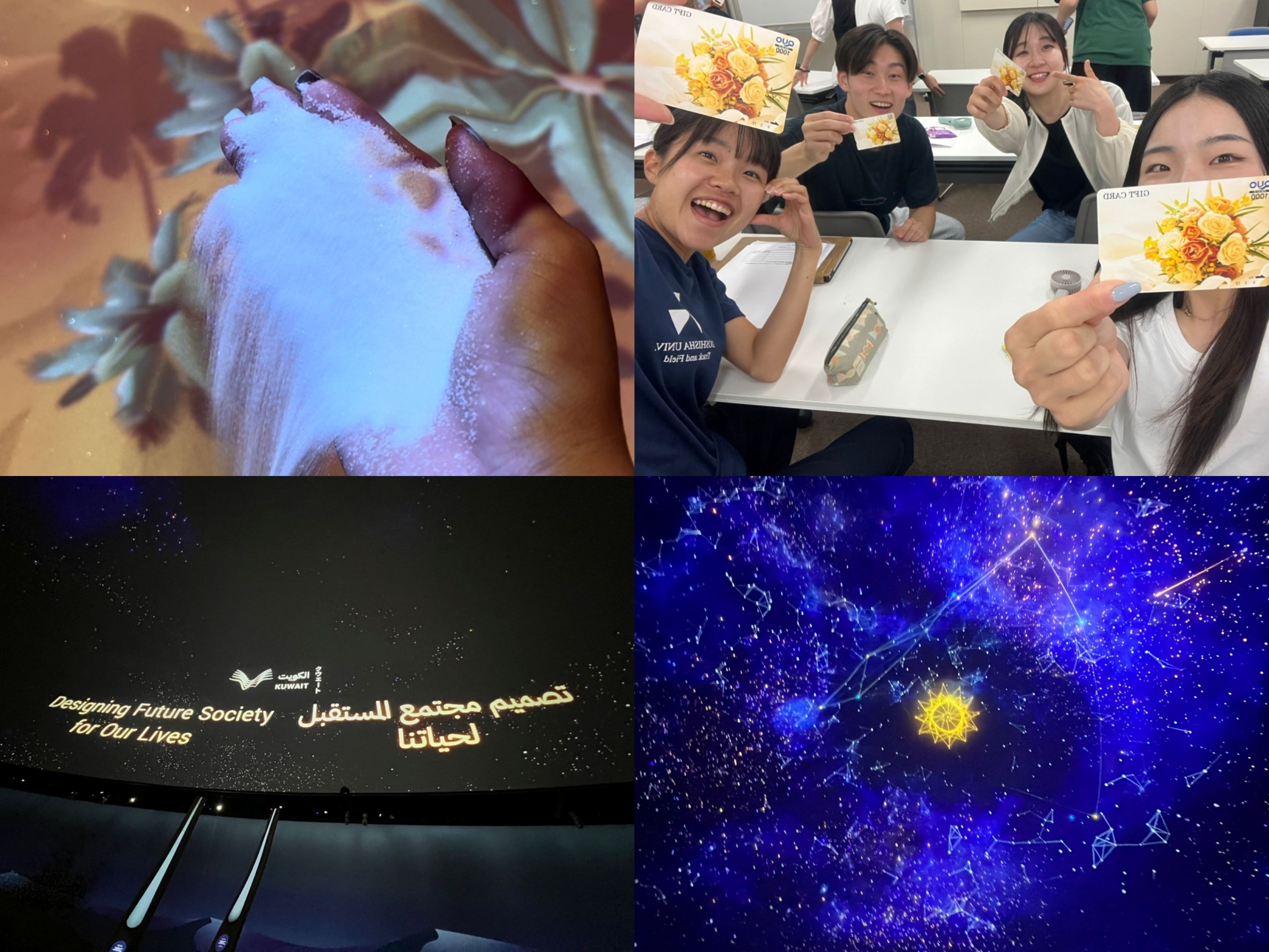

班のコンセプトは「世界一周旅行!」。会場内のさまざまなパビリオンを巡り、まるで一日で地球を旅したような体験をしました。

訪れたのは、クウェート、オーストラリア、インドネシアなど計10カ国。

どの国にも独自の世界観や未来へのメッセージが込められており、見て、聴いて、触れて感じることができました。

特に印象に残ったのは、クウェート館の幻想的な映像演出と、オーストラリア館の自然とテクノロジーの融合、そしてインドネシア館のエネルギッシュな文化表現。

五感で“その国らしさ”を味わうことができました。

今回の探検では、単に「楽しかった」で終わらず、「なぜ心を動かされたのか」を話し合うことを大切にしました。

各国を「体験・理解・楽しさ・世界観・記憶に残る度」の5つの観点で評価し、レーダーチャートを作成。数値化することで、

自分たちの感覚や印象をより客観的に見つめ直すことができました。

そして気づいたのは、どの国も共通して“人と地球のつながり”をテーマにしていたことです。

技術が進んでも、自然や人との共生を忘れない、これこそが未来社会のキーワードなのかもしれません。

笑いあり、驚きありの「世界一周旅行」は、私たちにとって“楽しみながら学ぶ”最高のフィールドワークでした。

えび〜な探検隊の冒険は終わっても、この学びはこれからの私たち自身の“未来地図”として続いていきます。

(えび~な探検隊:野村 奈生)