卒業生との交流

縦ゼミであるえびゼミには,ゼミ合宿に限らず,通常のゼミの時間にも卒業生がゲストとして参加して下さいます.

社会人のお話を伺うことで社会へ出る準備が自然と整います.

(執筆担当:三井,14期生)

一般的なゼミは学年ごとに時間が区切られており,他学年が交わる機会は多くありません.

しかしえびゼミの活動は3回生,4回生,そして大学院生を交えて行われます.

横のつながりだけではなく,縦のつながりも強いのがえびゼミの特徴です.

さらにゼミ合宿においては卒業生までも参加します.

現在在籍している学生のみならず,OBOGとの関わりも強いゼミです.

縦ゼミであるえびゼミには,ゼミ合宿に限らず,通常のゼミの時間にも卒業生がゲストとして参加して下さいます.

社会人のお話を伺うことで社会へ出る準備が自然と整います.

(執筆担当:三井,14期生)

えびゼミでは将来必ず役立つ「実践的な力」が身につきます.

えびゼミで学べることは決して学術的な事柄だけではありません.

社会人として当然のルールやマナー,活躍していくために必要な知識や考え方を学ぶことができます.

えびゼミの学生は大学を社会人に向けた最終段階と捉え,主体的に学ぶ姿勢,言わば“成長力”の獲得に意識を置いています.

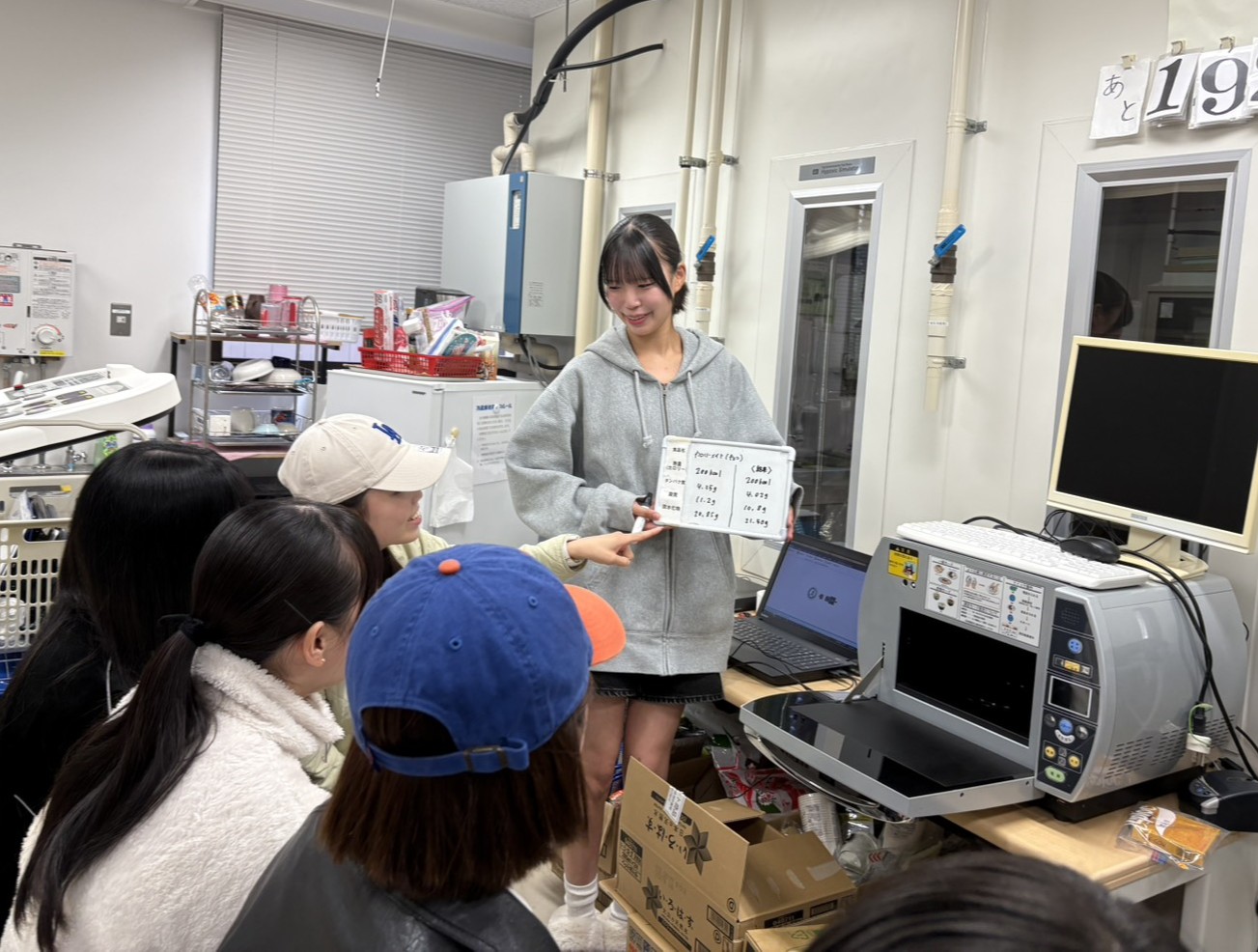

2年次の必修科目「基礎実習」では、20名ほどのグループに分かれて、毎週異なるテーマで実験や実習を行います。

海老根クラスでは「身体活動量評価」「身体組成測定」「食品のカロリー測定」の3つを学習します。

これらを同時に進行するため、先生が担当できない2つのパートを私たち“SA(Student Assistant)”が担当します。

他クラスのSAとは異なり、先生の代わりとして授業の進行を担うため、とても責任のある立場でした。

私はもともと人前で話すことが得意ではなく、後輩の学生に教えるなんて自分にはできないと思っていたので、基礎実習SAへの挑戦は私にとって大きな1歩でした。

事前準備を重ね、まずは堂々と話すことを意識しました。

毎週の授業ごとに反省と改善を繰り返し、一緒に活動する仲間の姿から刺激を受けながら、自分なりに工夫して、少しずつ自信が持てるようになりました。

年齢の近い私たちSAだからこそできる、学生同士の距離感を大切にしたコミュニケーションを積極的に取り、

質問しやすい雰囲気や楽しく学べる濃い時間を作ることに注力しました。

時には受講生の前向きな姿勢やユニークな発想に触れ、教える立場でありながら、自分自身も多くのことを学び人間としても大きく成長できたことを実感しています。

立場を変えた基礎実習への参加を通して、後輩たちと楽しみながら学びを深める時間を共に過ごすことができ、

笑顔で“ありがとうございました!”と声をかけてもらうたびに大きなやりがいを感じましたし、大切な思い出になりました。

この経験をきっかけに、えびゼミの研究内容や素敵なえびゼミメンバーに興味をもってくれる学生が増えていたら嬉しいです。

(執筆担当:水谷,16期生)

スポーツ健康科学部の後半2年間の中心となるのがゼミ活動です。

2回生の10月に行われるゼミ選考手続きを前に、各ゼミが主催するゼミ説明会が開催されます。

えびゼミの説明会では3年生が中心となって準備し、下級生に対してプレゼンを行います。

単なるゼミの活動の説明に留めず、後輩らのゼミ選考においてどんな情報が必要とされているのかを分析し、

たくさんの情報から重要な事柄を抜粋し、分かりやすく伝えることを学ぶ機会となります。

(執筆担当:山川,14期生)

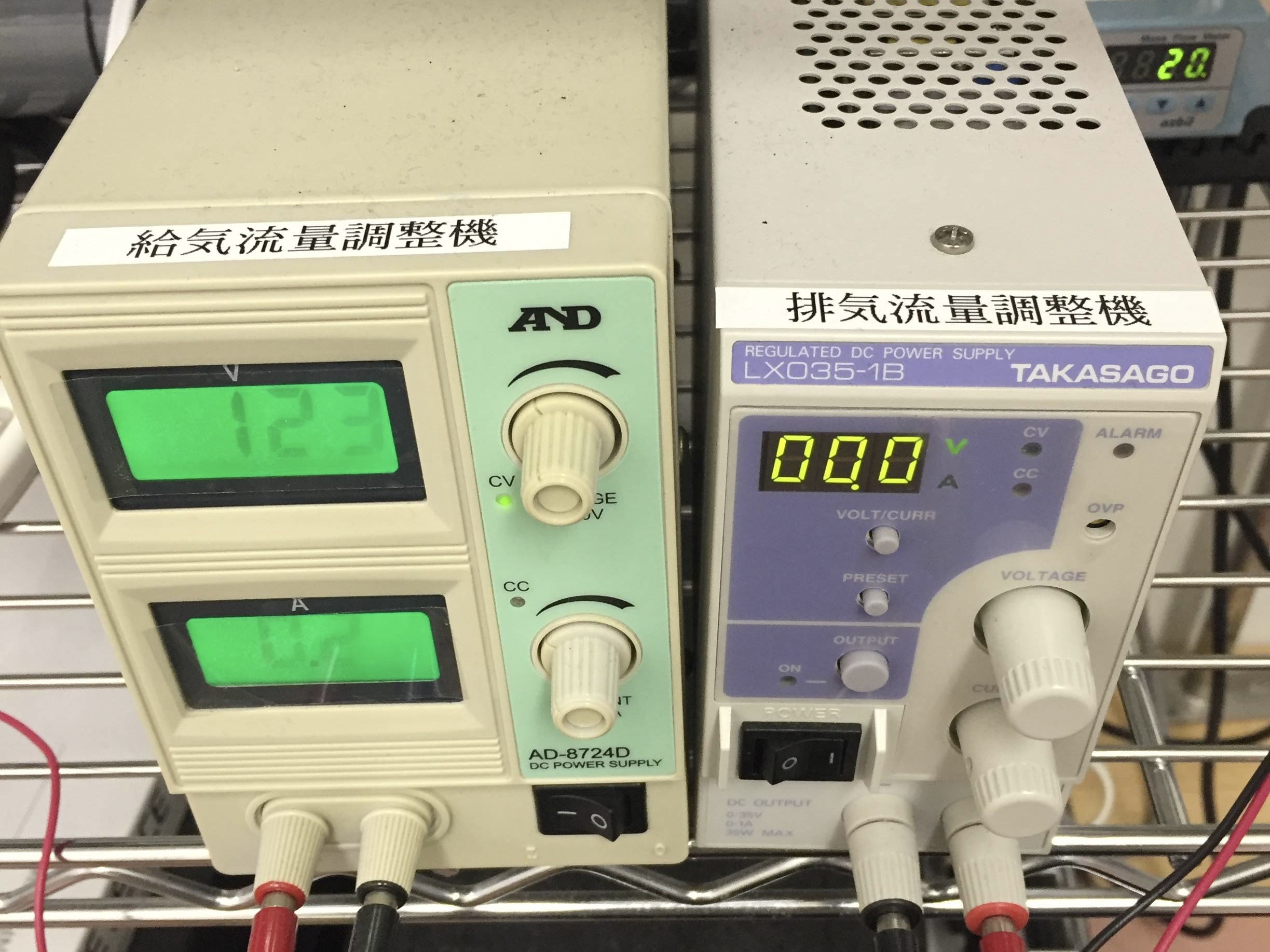

スポーツ健康科学部の受験を考えている高校生たちにえびゼミがメインで使っている実験室(運動生理学実験室Ⅱ)の機能を説明する“学部の顔”としての活動です。

実際に実験機器を使用し、当学部・当ゼミに興味を持ってもらう機会になります。

イベント担当の学生は伝え方に工夫を凝らすので学びの多い活動となります。

(執筆担当:山川,14期生)

産学連携研究活動とは、企業と大学がお互いの強みを活かして新しい技術や価値を生み出す取り組みです。

私は3年生の夏休みから先輩とともに本格的に研究を始めました。

産学連携の一環として、企業の研究開発担当者との会議を通じて意見交換を行い、えびゼミが有する精密な測定技術を活用してデータの収集・分析を行いました。

依頼に基づきデータを正確に取得することや企業様への結果報告には強い緊張感があり、これまでに感じたことのない独特の疲れを覚えましたが、

チームの一員としての責任感とやりがいを強く感じました。

学生であっても社会の一部として貢献できること、一人の研究者として任せてもらえることの重みを実感し、大きな成長につながったと感じています。

これから行われる製品発表で私達の研究成果が活用されることを想像すると、とてもワクワクします。

(執筆担当:峠,16期生)

えびゼミの活動ははっきり言って楽しいものばかりではありません.

大変なことや難しいことに直面する場面もあります.

だからこそ,ゼミという学年の枠組みを超えた仲間ができます.

ゼミ(演習授業)の外での関わりも多く,大学の中に明確な居場所ができること間違いなしです.

えびゼミでは縦ゼミという特徴を最大限活用し,お互いの学びを吸収し合える関係を構築しています.

春学期にはスポーツをみんなで楽しんだり,珍しいボードゲームをプレイしたり,座学だけでなくお互いの交流を深める活動も充実しています.

こういった活動を通じて先輩方の言動から自分自身の来年の姿をクリアに想像することになります.

チームビルド活動を通じ,遠慮なく意見を交換しあえる関係が構築されていきます.

(執筆担当:中口,14期生)

ほめほめ会は就活の自己分析の一環として開始された活動です.

事前に過去の生い立ちなど様々な質問をし合い,お互いを良く知ることからはじまります.

この活動を通じて気付いた小さな発見を大きく膨らませて,その人の長所や優れた能力としてとにかく褒め合う会です.

お互いの知られざる一面を知る機会にもなり,褒められることで自己肯定感が高まるだけでなく自分自身も気付いていなかった強みに気づくことが出来ます.

単なる自己分析に留まらず,チームビルドにも繋がる大切な機会となっています.

(執筆担当:中口,14期生)

えびゼミは16年間という長い歴史を持ちます.

その歴史の中で活動内容もより充実したものに進化してきました.

その洗練されたカリキュラムに取り組むことで,点であった知識が線として結ばれる.

そんな体験が数多く訪れます.

これを繰り返していくうちに学ぶことや成長することの楽しさに気づくことができます.

活動報告とはゼミ冒頭で各々が最近あった出来事や発見を報告し合う,いわば近況報告のことです.

共有される内容は部活のこと,就活のこと,最近の面白かったことなど人によって様々です.

この活動はゼミの本編に入る前のウォーミングアップでもありますが,自分のことを端的に話す練習の役割も果たしており,

就活の面接などを見据えた活動となっています.

(執筆担当:田路,14期生)

ジャーナルクラブとは3回生を中心として行われる研究論文を読み深める活動です.

3回生が2・3名のチームに分かれ,論文の選定から始まり,配付資料であるレジュメを作成し,研究内容について討論します.

論文の中身を理解するのみならず,周辺の関連事項についても調べたうえで意見交換を行います.

また,発表者以外の学生も事前に論文を読み込み,十分な情報収集を行ってから当日を迎えますので,

積極的に討論に参加することになります.そのため,担当者だけが牽引するわけではなく,全員参加の有意義な活動になります.

ジャーナルクラブでは知識が深まるだけでなく,卒業研究をデザインする力や文章表現力も高めることができます.

(執筆担当:田路,14期生)

えびゼミはメリハリのあるゼミです.

真剣な時は真剣に取り組みますが,楽しむ時は大いに楽しみます.

ゼミ合宿や食事調査,レクリエーションなど様々なイベントがあるのもえびゼミの大きな特徴です.

食事調査とは,ゼミ生全員が参加するランチ会のことです.

毎年3回生がお店選びを担当しており,2023年度はリーガロイヤルホテルのビュッフェへ行きました.

美味しい料理を楽しみながら,ゼミメイトとの親睦を深めることのできる活動となっています.

(執筆担当:田路,14期生)

在学生・卒業生ともに参加可能な一泊二日で開催される宿泊イベントです.

例年同志社びわこリトリートセンターで開催されています.

在学生は研究に関するプレゼンを行い,卒業生はゼミ生に社会人の心構えをレクチャーして下さいます.

年によって内容は変わりますが,プログラムの一部として就職座談会も行われます.

企業で面接官なども経験されている先輩方にに就活で役立つノウハウを教えて頂けます.

一緒にグループワークをしたり,スポーツをしたり,夜は懇親会でゼミの絆を深めます.

えびゼミは平成から令和に切り替わる瞬間をゼミ合宿で迎えています.

(執筆担当:三井,14期生)

次年度から新しくゼミ生となる2年生を招待して開催される歓迎会です.

例年,1月の新年会シーズンに3年生が企画してくれます.

4月のゼミ開始を待たずに,2年生を早めにお迎えするえびゼミ最初のイベントとなります.

3月に卒業となる4年生も参加できるタイミングで開催することで,ゼミが始まった時にはすでに大学を去っている4年生とも交流してもらうことができます.

えびゼミでの2年間でどこまで成長できるのかを先輩らの姿から想像してもらうことができます.

えびゼミの縦ゼミは前後の学年とだけの活動に留まりません.